企業の健康診断で、35歳を境に組み込まれるバリウム検査。従業員の中には、このバリウム検査が嫌で、拒否をする人も少なくありません。しかし、企業で健康診断の手配を担当する方なら、「35歳以上の従業員は、バリウム検査を受ける義務があるのでは」という疑問を持った方も多いのではないでしょうか。

この記事では、健康診断におけるバリウム検査の義務や必須となるケース、検査拒否の対策などを紹介していきます。企業の健康診断を担当する方はぜひ参考にして、適切な健康診断を受けられる環境作りのヒントにしてください。

バリウム検査とはどんな検査?

バリウム検査は主に胃がんの対策型がん検診として、国が推奨している検査です。ここではバリウム検査からわかることや検査方法、胃カメラとの違いを説明していきます。

バリウム検査でわかること

バリウム検査を受けることで、「食道・胃・十二指腸のがん・潰瘍・ポリープ」などの早期発見に繋がる場合があります。特にバリウム検査の胃がんの感度(がんを正しく診断できる精度)は70〜80%と高く、胃がんによる死亡率を減少させるための検診として国が推奨しているほどです。

この他にも、バリウム検査によって胃炎が疑われた場合、2次検査でピロリ菌の感染が見つかる場合もあります。これは、ピロリ菌に感染したほとんどの人に胃炎が起こるためです。ピロリ菌は胃がんや胃潰瘍の発症リスクを上げることから、バリウム検査の2次検査としてピロリ菌の検査が行われることが多くなっています。

バリウム検査の方法

バリウム検査は、名前の通りバリウムという造影剤を飲み、食道・胃・十二指腸をX線で撮影する方法です。この時、バリウムを胃の粘膜に付着させ撮影するため、検査中は身体の向きを変えたり、上下左右などの様々な角度から撮影します。

これにより、がんや胃潰瘍によってできた胃の凹凸や、上部消化管内(胃の上部にある食道と、下部にある十二指腸まで含まれる)が狭くなっていないか、などの異常を確認することができるのです。

バリウム検査は、検査前日の夕食後から絶食して胃の中を空にした状態で行います。また、検査終了後はバリウムを体外に排出するために下剤を飲み、翌日にはほぼ完全に排出されます。

バリウム検査と胃カメラの違い

胃カメラは内視鏡検査とも呼ばれ、先端に小型のカメラがついた細い管を胃の中に入れ、直接ビデオで観察する検査方法です。白黒のレントゲン写真で観察するバリウム検査に比べ、粘膜の色の変化や細かい胃内部の凹凸までも確認できるという利点があります。

バリウム検査も胃カメラも、検査の負担からは逃れられません。しかし、バリウム検査ではバリウムの味のバリエーションを増やしたり、胃カメラでは鼻からカメラを入れたり、細い内視鏡を使用したりすることで、最近では苦痛軽減のための工夫が施されているケースも増えています。

35歳以上の健康診断におけるバリウム検査義務

結論を先に言えば、企業の健康診断において、35歳以上の従業員はバリウム検査を受ける義務はないとされています。ここではその理由を説明していきます。

胃の検査は健康診断の必須項目ではないため

法律(労働安全衛生法)上、企業とその従業員は、健康診断の実施が義務付けられています。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(労働安全衛生法 【健康診断】 第66条1項)

労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。(労働安全衛生法【健康診断】第66条5項)

そのため、従業員は企業の定期健診を受診する義務があります。しかしながら健康診断の必須項目には、胃の検査は含まれていません。これが、バリウム検査が義務化されていない理由です。

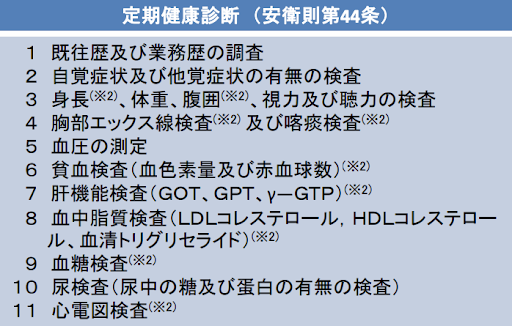

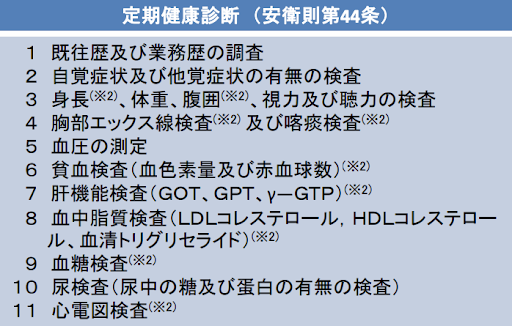

参考までに、厚生労働省が掲げる健康診断の受診項目をみてみましょう。

引用:労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~

全11項目ある中で、胃の検査に関する項目は記載されていません。このことからも、バリウム検査は企業の定期健診で義務化されていないことがわかります。つまり、従業員が健康診断のバリウム検査を拒否したからといって、企業や従業員が罰則を受けることがない点をおさえておきましょう。

バリウム検査が必須とされるケース

協会けんぽから補助金がでる「生活習慣病予防健診」の必須項目にバリウム検査が含まれています。この健診は、35歳以上の方が対象となりますが、受診義務はないとされています。

この生活習慣予防健診と健康診断が混同してしまい、「35歳以上は健康診断でバリウム検査を受ける義務がある」、といった勘違いに繋がりやすいのだと考えられます。

「生活習慣予防健診」を自ら受ける場合は、協会けんぽの補助を受けて自己負担額を軽減しながら受けることができます。

しかし、企業側が(35歳以上の従業員に)定期健康診断の代わりに「生活習慣予防健診の一般健診」を受診させる場合、費用は「全額企業負担」となる点は覚えておきましょう。

生活習慣病予防健診の受診項目

参考までに、生活習慣病予防健診の受診項目を以下の表にまとめています。

| 生活習慣病予防健診の受診項目【協会けんぽ】 |

| 問診(服薬歴、喫煙歴等) |

| 理学的所見(胸部聴診・腹部触診) |

| 身長、体重、腹囲、BMI、視力及び聴力の検査 |

| 血圧測定 |

| 尿検査(尿糖、尿蛋白、尿潜血) |

| 大腸検査(潜血反応検査) |

| 脂質検査(総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) |

| 代謝系検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過)、尿酸) |

| 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP) |

| 腎機能検査(血清クレアチニン、eGFR) |

胸部レントゲン検査

|

| 胃部レントゲン検査 |

| 血液一般検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球数) |

生活習慣病予防健診は、健康診断の受診項目よりも内容が充実しており、「胃部レントゲン検査(バリウム検査)」も項目に入っているのがわかります。健康診断と生活習慣病予防健診とが混同してしまわないように、両者の違いをしっかりとおさえておきましょう。

まとめ

35歳以上の従業員であっても、企業で行われる健康診断にバリウム検査の義務はありません。しかし、バリウム検査を受ければ胃がんの早期発見に繋がる確率が上がるため、苦痛を伴う検査でも、企業側は積極的に受診することを勧奨したいところです。

しかしながら、従業員が多くなればなるほど、健康診断結果を管理するのは大変になります。そうなれば、検査を受けていない従業員に、受診の勧奨をするのも時間がかかります。

企業の健康管理に特化したクラウド型健康管理システム『Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)』なら、全従業員の健康診断情報を一元管理することができます。

また、健診データによる受診勧奨対象者を簡単に見つけ出し、一括メール配信による素早い対応が可能です。健康診断の結果を踏まえた、適切な働きかけをする仕組みがないとお悩みの方は、ぜひGrowbaseの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

Growbaseを導入することにより、健康管理業務にかかる時間や工数を削減することが可能です。組織全体の健康課題を可視化することで、早めのフォローを実施しやすくなります。

また、使いやすいUIと自由度の高い機能を備えており、個別・一括メール配信、面談記録、受診勧奨、部下状況、特殊健康診断の業務歴調査と管理、健診データ一元化、各種帳票出力(労基報告など)、ストレスチェック、長時間労働管理などの機能が充実しています。

以下で、Growbaseの詳細をご確認ください。

クラウド型健康管理システム「Growbase(グロウベース)」の詳細はこちら

<監修者プロフィール>

医師、公認心理師、産業医:大西良佳

医学博士、麻酔科医、上級睡眠健康指導士、セルフケアアドバイザー

北海道大学卒業後、救急・在宅医療・麻酔・緩和ケア・米国留学・公衆衛生大学院など幅広い経験からメディア監修、執筆、講演などの情報発信を行う。

現在はウェルビーイングな社会の実現に向けて合同会社ウェルビーイング経営を起業し、睡眠・運動・心理・食に関するセルフケアや女性のキャリアに関する講演や医療監修も行っている。